こんにちはコンテンツ部顧問のnoriです。

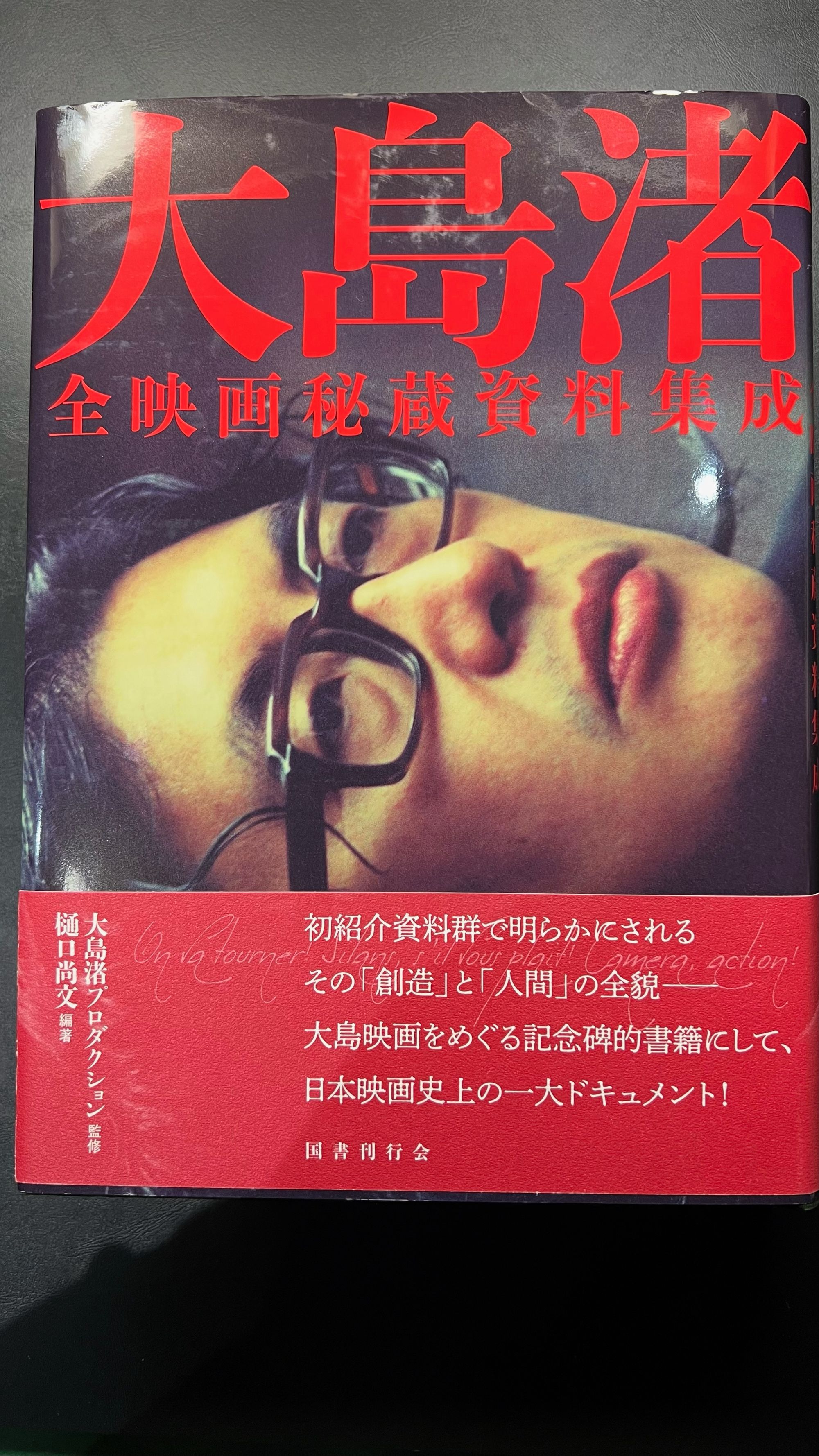

ここに一冊の書籍がある。タイトルは「大島渚(全映画秘蔵資料集成)」である。

頁をめくると興味・関心が沸く資料ばかりである。

中程をめくると「戦場のメリークリスマス」が出てくる。撮影までに紆余曲折があったことが如実に目に入ってきます。そんな事を想像しながら映画館で鑑賞に行く前に簡単な情報を。

大島渚について(コトバンクより引用)

大島渚(1932―2013)映画監督。昭和7年3月31日、京都市左京区吉田町に生まれる。京都大学法学部卒業後、松竹に助監督として入社、1959年(昭和34)に監督第一作『愛と希望の街』を発表。翌1960年には、『青春残酷物語』と『太陽の墓場』のヒットにより日本映画の新しい波(松竹ヌーベルバーグ)のリーダーとなる。この勢いに乗って、『日本の夜と霧』を製作。これは新旧両派の左翼青年たちが、その年の最大の政治問題だった日米安全保障問題について激論を闘わせるという、かつてない政治映画であった。この作品の公開中に社会党委員長浅沼稲次郎の暗殺事件が起こり、松竹はこの作品の上映をただちに中止した。理由は観客が来ないからということであったが、大島渚は、不穏な事態のため裏で政治的な圧力があったのではないかと、松竹に抗議した。この事件で対立したことがもとで、翌年には大島渚と彼に同調する人々は松竹を辞め、独立プロダクション創造社を設立する。以後、映画産業自体が衰退する厳しい状況のなかで、テレビ番組やアート・シアター・ギルドの低予算芸術映画、さらには外国資本による国際的な映画製作など、次々に新機軸を打ち出すことで、日本映画の新しい動きの先頭に立ち続けた。

テレビのドキュメンタリーでは、街頭で物ごいをしている傷痍(しょうい)軍人の多くが在日朝鮮人であり、そのために日本政府からも韓国政府からも保障を得られない人々であるという発見から、日本人の良心を痛切に告発する『忘れられた皇軍』(1963)を発表。映画では、低予算を逆手にとった前衛的な手法により、死刑制度を弾劾する『絞死刑』(1968)をつくって、国際的に注目される存在になった。1976年の『愛のコリーダ』は、日本では撮影はできても現像ができない性表現のあるフィルムを、出資国のフランスで現像編集するという方法で製作した大作で、芸術的に高く評価された最初のポルノ映画といわれ、世界的に大ヒットした。ほかにも、『白昼の通り魔』(1966)、『少年』(1969)、『儀式』(1971)、『戦場のメリークリスマス』(1983)などの傑出した映画をつくり、一作ごとに国際的に注目された。平成25年1月15日没。

大島渚の芸術性:心情変化の表現

僕の大島渚の映画の評価は松竹時代の作品とと独立後の作品に分かれます。松竹時代は、当時の時代背景がありつつも内容はかなり刺激的な内容だったと思います。切り口が面白いと言っても良いと思います。独立後は、映画一本作るのにも大変苦労されたと考えられますが、どちらかというと彼自身の内向的な心の心情・対話の表現が強くなったようにも思います。ですから美しい映像かというとそうでもありません(笑)。むしろ映画の進行を追いながら主演する演者の心の変化(心情変化)を楽しむのが面白いと思いました。

耽美的表現というよりも「心情変化の表現」が巧みだと言っても良いと思います。「愛のコリーダ」では男女の心情変化。「戦場のメリークリスマス」では男性同士の心情変化を追うのが面白いと思います。

戦場のメリークリスマス(以下、戦メリと省略)

今年、坂本龍一氏が癌で亡くりました。

今でも109シネマズプレミアム新宿では「戦場のメリークリスマス」を35㎜フィルムで上映しています。

僕もこの作品を久しぶりに鑑賞し堪能しました。しかし同時に冷静になって考えるとどのような人が鑑賞に来ているのか不思議に思いました。

大島渚ファンの方々、坂本龍一のファンの方々、北野武のファンの方々、色々な人であるとは思いますが、この映画に関しては映像と平行してサウンドトラックが際立った映画であると言えると思います。

そのサウンドが坂本龍一自身が監修に携わった109で聞けるのだから鑑賞しに行く価値はあると思います。

戦メリの映画の特徴

この映画はタイトルの通り戦争の映画なのだが、通常とは異なります。

戦争映画でありながら戦争シーンが1つもなく、女性が1人もでてこない映画。

戦争という極限の状況で、西洋と東洋の道徳や価値観の違いに悩みながらも惹かれていく、男同士の奇妙な友情(愛情)が描かれた作品。

と言っていいと思います。

サウンドトラック

当時人気絶頂だったYMOの坂本龍一に出演交渉を行います。すると坂本側から返答は、出演の交換条件として音楽も担当させてほしいとの返答でした。この事が、この曲がつくられるきっかけとなったのです。

坂本龍一にとっても、初めての映画音楽となったこの楽曲。

制作時間は銀座の音響ハウスでトータル260時間スタジオで作業を行いました。(当時、普通の日本映画の10倍以上という音楽予算で制作されました)

この曲は、日本の民謡や演歌などに取り入られている東洋的な音階を用いたメロディと、西洋古典音楽の基本的な進行が用いられている事から、世界中から「東洋と西洋の融合」という評価を受ける事になります。

しかし、本人は著書(坂本龍一・全仕事)において

「東でも西でもない、西洋人も東洋人も同様に感じる事ができる、あるオリエンタルな空想の場所で、古代であり、現代であり、つまり時間的にもどこでもありうる場所」

更に朝日新聞デジタルでは、

「映画音楽なんて一度も手がけた事がないのに、なぜかできそうな自身があった。若さゆえだったのでしょう。でもどうやって作ったらいいのかまったく分からず、撮影で親しくなったプロデューサーのジェレミー・トーマスに参考になる映画を聞くと、『市民ケーン』と言われました。そこで早速、映像と音楽との関係を徹底して分析したのです。僕が出した答えはシンプルで、映像の力が弱い所に音楽を入れればいいという事。曲を作ってからどの音楽をどの場面に入れるかのリストを作り、大島監督と突き合わせをしたらなんと99%一致していて、これですっかり自信がつきました。まったくの新人に大切な仕事を丸ごと任せてくれる、その懐の深さがありがたかったですね。」

と言ってます。楽曲の解説をすると長くなってしまうので今回は割愛します。

でもよく考えられている構造です。クラシックを学んでいる人は「解決(音)がない」と言うことで納得してもらえると思います。内故使わなかったかというとこの作品自体が解決していないからです。とても深く原作、台本を読み込んで理解していると言うことですね。

映画そのものと映画音楽を映画館で是非楽しんで下さい!